Konzert h-Moll

Hinweis:

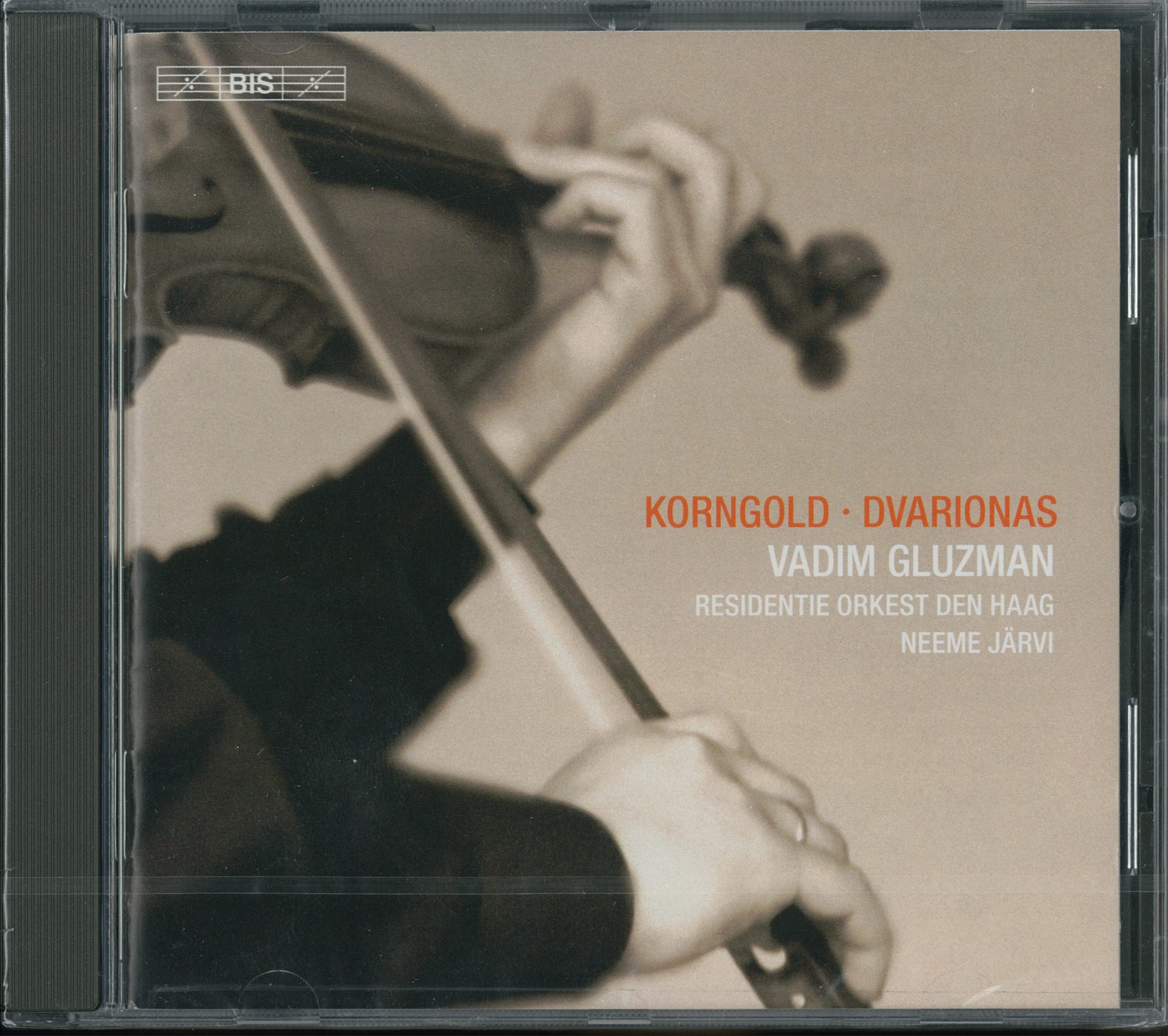

Eingespielt auf CD von Vadim Gluzman (Violine) und dem Residentie Orkest Den Haag unter Leitung von Neeme Järvi (erschienen im Jahre 2010 bei BIS Records)

Spieldauer: 30 min

Sätze:

I. Andante semplice

II. Andante molto sostenuto

III. Vivo

0,00 € – 22,50 €

inkl. MwSt.

Violinkonzert h-Moll

Das Konzert in h-Moll für Violine mit Orchester von Balys Dvarionas, einem der bedeutendsten Tonschöpfer des Baltikums, ist eines der wichtigsten Werke der litauischen Musik des 20. Jahrhunderts.

Dieses Werk entstand im Jahre 1948 in der schwierigen Periode der Nachkriegszeit und stellte sich als ein Strahl der Hoffnung für das litauische Volk dar, das angesichts der schicksalsträchtigen Herausforderungen und schwerwiegenden Repressionen in der Gesellschaft und im Land nicht den Mut und die Hoffnung verlieren sollte. Die charakteristischen Merkmale der litauischen Mentalität und des künstlerischen Weltverständnisses werden hier durch eine spezifische Lyrik, die Zitate der litauischen Volksmusik und Stimmungen des Volkes reflektiert, und durch eine reservierte musikalische Ausdrucksform sowie eine klassische Harmonie wiedergegeben.

„In meinem künstlerischen Schaffen werde ich meistens von Menschen inspiriert, die mich mit ihrer inneren Welt, ihrer Persönlichkeit und ihrer schöngeistigen Perspektive faszinieren“, beschrieb Balys Dvarionas einmal die Art und Weise, wie er die künstlerischen Impulse für seine Werke erhielt.

Zu dem Zeitpunkt, als er mit der Arbeit an dem Konzert in h-Moll für Violine mit Orchester begann, war Balys Dvarionas bereits Autor mehrerer großer Sinfonien und szenischer Werke. Die Idee zu diesem neuen Werk kam ihm im späten Herbst des Jahres 1947. Sie wurde dann zu einer „Idée fixe“, die von ihm über längere Zeit Besitz ergriff. Er konnte zunächst keinen klaren Gedanken fassen und keine originelle Idee finden, die ihn zur Geburt eines Werkes verhelfen würde.

„Ich ging nach Palanga. Während ich am Strand entlang spazierte, wehte ein starker Wind. Ein Sturm zog sich über dem Meer zusammen; große, dunkle Wellen rollten über den Himmel, und kein Mensch war in den gelben Dünen zu sehen. Da fühlte ich auf einmal den Beginn des Konzerts, sein Hauptthema mit den Orchesterstimmen und den Solopart. Nur das Nebenthema verbarg sich mir noch irgendwo in der Ferne. Ich wußte bereits, daß ich dafür eine Volksballade von tristem Charakter nehmen wollte. Ich hatte sie schon einmal irgendwo gehört, aber im Moment konnte ich mich nicht genau daran erinnern.

Da tauchte plötzlich in den Dünen die Sängerin Beatričė Grincevičiūtė auf, und in diesem Moment kam mir jene Ballade wieder zu Bewußtsein, die sie einst für mich gesungen hatte. Ich lief ihr entgegen und fragte sie, ob sie sich an jenes Werk erinnert. Und – tatsächlich – wieder erklang diese Ballade „Rudenėlio rytelį“ aus ihrem Mund.

Ich schrieb die Noten sogleich in den Sand, betrachtete sie, wiederholte sie in Gedanken und lief nach Hause. Die Exposition des ersten Satzes war schon am selben Tag fertig. Das ganze Konzert hatte ich nach zwei Monaten beendet.“ So erinnerte sich der Komponist.

Auf diese spontane kreative Inspiration folgte unmittelbar die künstlerische Architektur des Werkes in seiner Gesamtheit nebst der Lyrik, die hier eine dominierende Rolle spielen sollte.

Während sich in der klassischen Form des Konzertes im ersten Satz Haupt- und Nebenthema in der Weise gegenüberstehen, daß das eine (Nebenthema) dem anderen (Hauptthema) untergeordnet ist, verhält es sich in diesem Konzert dergestalt, daß dem Nebenthema eine tragende Rolle von besonderer Individualität zukommt. Es folgt hier dem poetischen Inhalt jener litauischen Volksballade, die ihrerseits eine Tragödie reflektiert. Dvarionas wählte dafür einen bestimmten Terz-Quartakkord, der ihm dann allerdings in der kompositorischen Gesamtanlage derart intensiv vorkam, daß er ihn abändern wollte.

Da war es der legendäre Violin-Virtuose David Oistrach, der dieses Konzert aufführen sollte und dem Komponisten empfahl, es unbedingt bei der ursprünglichen Fassung des Akkords zu belassen, denn damit würde der tragische Aspekt der Volksballade in ganz besonders deutlicher und attraktiver Weise hervortreten. Dvarionas folgte dem Rat.

Für den zweiten Satz des Konzerts definierte der Komponist als musikalische Idee „die Suche nach einer maximalen Transparenz“. „Hier wird man weder ekstatische noch übertrieben drängende Kräfte finden. Während meiner Arbeit an dem zweiten Satz führten mich meine Gedanken nach Norden. Ich sah das Nordlicht, stellte mir einen weiten blauen Himmel vor und fühlte eine tiefe innere Entrückung“, beschrieb er.

Der dritte und letzte Satz stellt sich als ein einziger fortlaufender Wurf energiegeladener Virtuosität dar. „Ich spiele die Musik, die ich komponiere, stets in Gedanken nach. Als Kind habe ich mehrere Jahre lang Geige gespielt, und diese Erfahrung half mir bei der Schaffung dieses Werkes ganz besonders“, erklärte Dvarionas dazu. Das Finale ist in der traditionellen Form eines Rondos geschrieben und zeichnet sich durch besondere, originelle Ideen und musikalische Formen aus. Hier findet man eine klare Verbindung zu Intonationen aus den vorangegangenen beiden Sätzen. Die Entwicklung, die auf Variation und Improvisation beruht, bleibt dieselbe. Am Ende der Coda wiederholt die Violine das Hauptthema aus dem ersten Satz, um damit den Rahmen des Werkes zu vollenden.

Das Konzert in h-Moll für Violine mit Orchester wurde 1948 in der Nationalen Philharmonischen Aula in Vilnius uraufgeführt. Der Komponist selbst leitete das Radio-Sinfonieorchester, bei dem Aleksandras Livontas den Solopart spielte. Schon bald danach wurde es nicht nur in ganz Litauen, sondern auch weltweit bekannt. Viele berühmte Künstler nahmen dieses Stück in ihr Repertoire auf.

Prof. Dr. Jurgis Dvarionas

Violinkonzert h-Moll

Dvarionas komponierte sein Violinkonzert in h-MoIl im Jahre 1948. Damit gilt es als das erste Violinkonzert eines litauischen Komponisten überhaupt. Obschon er sich bereits im Herbst 1947 mit dem Gedanken getragen hatte, ein Violinkonzert zu schreiben, fehlte ihm noch der zündende Funke. Dieser widerfuhr ihm in eindrucksvoller Weise, als er sich eines Tages im Ostseebad Palanga aufhielt, einem Ort, den er sehr mochte und an dem er auch beerdigt ist.

Bei der Arbeit an seinem Werk erhielt Dvarionas wertvolle Ratschläge von David Oistrach. Das Violinkonzert wurde 1948 in Vilnius unter Leitung von Dvarionas mit Alexander Livont als Solisten uraufgeführt. Livont stellte es 1950 in Moskau vor, wobei Oistrach selbst es spielte.

Das Konzert zeigt eine weiträumige Form, klar definierte Themen und eine lebhafte Instrumentation. Es gibt Passagen, die daran erinnern, daß dieses Werk zur gleichen Zeit wie das erste Violinkonzert von Dmitri Schostakowitsch entstanden ist.

Ebenso deutlich aber handelt es sich um ein national litauisch geprägtes Werk, und in dieser Hinsicht ähnelt es weit eher den Konzerten von Sibelius, Szymanowski, Bloch und Bartók. Das Konzert beginnt im Andante semplice mit dem Klang eines Solo-Horns, auf das ein melodiös getragener, pastoraler Holzbläsersatz folgt. In diesem Teil scheint Dvarionas verschiedene Motive aus der Ballade auszusuchen, aus denen die Keimzellen des Werks gebildet werden. Dieser Prozeß setzt sich beim ersten Einsatz der Solo-Violine fort, deren lyrische Eloquenz in leidenschaftlichen, kadenzartigen Abwärtsbewegungen kulminiert. All dies aber erweist sich als bloßes Vorspiel, wenn der fröhlich-kecke Hauptsatz plötzlich im Allegro strepitoso losbricht. Das von der Violine angekündigte Hauptthema leitet sich offenkundig aus dem Vorspiel ab, wird aber in eine Art rauschende Tanzweise verwandelt; ein aufsteigender zweiter Gedanke (cantabile) ist ebenfalls aus dem Vorspiel abgeleitet, doch beide Gedanken scheinen wie von ihren einstigen Fesseln befreit zu sein. Die Musik verlangsamt sich für das eigentliche zweite Thema: die Melodie einer litauischen Ballade – ein hochlyrisches Molto-sostenuto-Thema im 5/4-Takt, das von gedämpften Streichern angestimmt und von der Violine verziert wird. Die Durchführung setzt risoluto mit der Rückwendung zum ersten Thema des Allegros ein, aber eine dramatische Intervention der Violine führt zu einer leidenschaftlichen Betrachtung des zweiten Themas (das in den Hörnern erklingt), bevor die raschere Musik erneut einsetzt und, nach einer Reminiszenz an das Vorspiel, zu einer brillanten und heißblütigen Solokadenz führt. Die Reprise beginnt in etwas mäßigerem Tempo, beschleunigt sich aber schnell zu dem ursprünglichen, sehr schnellen Tanztempo.

Das „Balladenthema“ erklingt tranquillo in den Posaunen gegen die ekstatischen Verzierungen des Solisten, bis eine bravouröse Coda den Satz mit außerordentlich virtuosem Aufbegehren beendet.

Dvarionas beschrieb den dreiteiligen zweiten Satz (fis-Moll) als das Ergebnis einer „Suche nach größtmöglicher Transparenz“: „Meine Gedanken wanderten nordwärts. Ich sah das Polarlicht, stellte mir einen weiten blauen Himmel vor und fühlte ein tiefes inneres Entzücken“. Erneut bereitet ein volksliedhaftes Thema in den Holzbläsern auf den Einsatz der Violine vor, welche die Melodie auf verzückt rhapsodische Weise verziert und sie dann warmherzig auf eine solche Weise neu anstimmt, daß ihre Beziehung zu der ursprünglichen Balladenmelodie deutlich wird. Nach einem kurzen, expressiven Höhepunkt folgt als Mittelteil eine reizende Volkstanzepisode Quasi allegretto (in modo rustico), worauf die Violine zu ihren verzückten Träumereien zurückkehrt. Die wunderschönen, einsamen Schlußtakte scheinen in der Tat in „einen weiten blauen Himmel“ zu blicken.

Das Finale (Vivo) ist ein Rondo von außerordentlicher Energie und unbändigem Vorwärtsdrang. Die Eingangsfanfare der Hörner ist eine weitere Variation des Balladenthemas, auch wenn erst mit der geschmeidigen Tanzmelodie der Violine das Hauptthema erreicht ist. Eine Furioso-Episode in b-Moll wird vom Blech bestimmt, um dann einer neuen Violinmelodie (dolce) zu weichen. Das Rondo-Thema wird variiert und führt zu einer orientalischen Melodie in G, kehrt aber bald in anderer rhythmischer Gestalt als Basis einer aufregenden Allegro-molto-Coda wieder. Hier erklingt das resolute Hauptthema aus dem Allegro-Teil des ersten Satzes wieder, was der Großform zyklische Einheit verleiht. Trotz der Triumphstimmung bleibt Dvarionas am Schluß bei der Moll-Tonart — der Sieg scheint nur gegen Widerstände errungen worden zu sein.

(Nach Malcolm MacDonald, aus dem Booklet zur CD „Korngold Dvarionas – Vadim Gluzman, Residentie Orkest Den Haag, Neeme Järvi“

von BIS Records AB, Åkersberga, Schweden, 2010)